Fue en Córdoba, en abril de 2024, mientras escuchaba la presentación de la gaceta digital Jopara en las Assises de l’enseignement de la École lacanienne de psychanalyse. Me vino ahí algo, no fue un recuerdo, fue una exclamación: ¡pero si yo aprendí, de chiquita, palabras en quechua! Lo que llega como una ocurrencia no llega por los rieles de la razón.

Jopara nos acerca al mestizaje entre el castellano y el guaraní, ambas lenguas oficiales en Paraguay. El quechua o quichua no es una lengua oficial en Argentina. Difícil establecer cuántos hablantes hay en Argentina, ¿60 mil? Se trata de un conglomerado de lenguas que se expanden desde Ecuador hasta Santiago del Estero, a través de casi 5000 km. La historia del quechua está atravesada por la dominación, primero incaica, luego española, ya que el quechua se convirtió en una lengua de la evangelización. La lengua de los conquistados pasó a servirle al conquistador como lengua conquistadora.

En las Assises de noviembre de 2022 en París dije un par de palabras en quechua, hablando de un pasaje del libro de Eduardo Kohn Cómo piensan los bosques. Pero en ese momento, el recuerdo de mi primer contacto con el quechua no se hizo presente. Creo que por eso en Córdoba vino esa exclamación, creo que me sorprendió que este recuerdo no haya emergido hace dos años. Pero claro, estar en Córdoba y estar en París, no da lo mismo.

«Estar en Córdoba». Es raro escribir eso. Puedo escribir: soy de Córdoba. Es uno de los pocos atributos de mi ser. Ser y estar, no da lo mismo. Estando en Córdoba, el recuerdo vino como una exclamación. ¿Será que este recuerdo toca algo del ser?

Tenía 6 o quizás 7 años. Mi papá nos regaló, a mi hermano y a mí, libros de Jorge W. Ábalos. A mí me tocó Shalacos. A mi hermano, Shunko. Los efectos de la exclamación de abril me inclinaron hacia Shunko. Algo de lo que le tocó a mi hermano me concierne más que lo que me tocó a mí.

De chiquita, leí los dos libros. Tenían algo que no había visto antes: notas al pie que traducían al castellano algunas expresiones del quechua, y un pequeño vocabulario al final del libro, un glosario que propone traducciones al castellano de una cierta cantidad de vocablos del quechua santiagueño. Pero no hay traducción para todo: a medida que se lee, muchas expresiones aparecen nomás y uno se las tiene que arreglar.

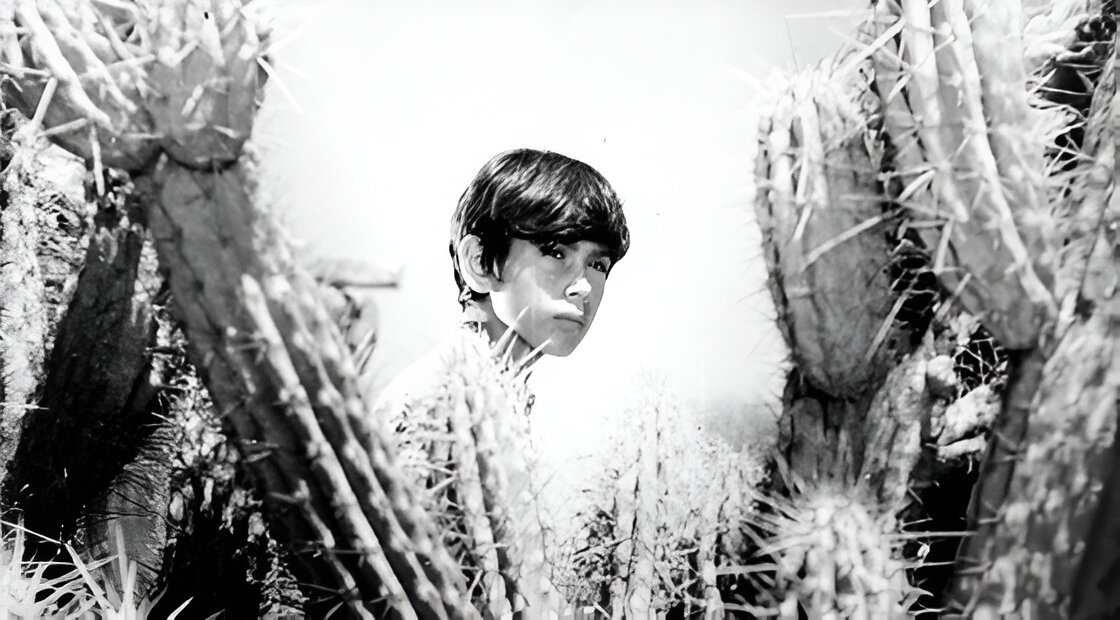

Shunko relata los recuerdos de un maestro rural que se instala durante un tiempo en un caserío de Santiago del Estero. «Shunko», así lo llaman en su casa al niño que protagoniza la historia. El maestro habla castellano, también algo de quechua. Los niños, a quienes el maestro llama cariñosamente «salvajes», hablan quechua. Deben ir a la escuela y aprender «la castilla». El apelativo cariñoso «salvajes» revela, pese a que el relato se esfuerce en llevar al lector a concluir lo contrario, que el maestro no viene sólo con su saber de docente, de enfermero, de urbanista: el maestro viene a amaestrar.

Y sin embargo, aunque haya algo de eso, hay también algo del eros que se pone en juego en ese encuentro, algo de un saber que ya estaría allí, entre las piernas. Así lo recibe el maestro a Shunko el primer día que el niño va a la escuela:

– ¡Hola, amigo, arrímese!

Shunko se acercó sacándose el sombrero, el maestro lo tomó del brazo y lo hizo apoyar entre las piernas. Le levantó la cabeza tomándola de la barbilla. Shunko se encontró con una cara que lo miraba sonriente.

– ¿Imatah sutiiki?

– Benicio Palavecino.

– ¿Cómo te llaman en tu casa?

– Shunko.

– Bueno, Shunko, —dijo, siempre en quichua—, aquí tienes cuaderno, lápiz y borrador; andá, sentate y escribí lo que quieras, andá.

– Mana iachani… —dijo, llenándosele los ojos de lágrimas y tomando con miedo los útiles.

– No llores, tonto, ¿no sueles ver cómo tu papá escribe, así ligerito? Bueno, así hacé vos.

Shunko no había visto escribir a su papá porque su papá no sabía escribir, pero sí al turco José en el almacén; aunque tampoco escribía ligerito.

Fue a sentarse, secándose la cara con la manga, anduvo sin saber dónde ubicarse, hasta que lo llamó Felipe. Se sentó a su lado y por su indicación se puso a trazar líneas irregulares a lo largo de las rayas del cuaderno; al ratito comenzó a gustarle y ya movía la mano como el turco José.

Shunko se sorprendió al oír que el maestro hablaba en quichua y que sólo de cuando en cuando decía alguna palabra en castellano.

Cuando llevaba la página a la mitad, el maestro lo llamó. Pasó al frente con su cuaderno, temblando de miedo.

– ¡Eh, bárbaro!… ¿Vos solito lo has hecho?

Shunko sacudió la cabeza afirmando.

– ¡Solito, che!… Muy picarito sos, está lindo.

Dio una orden y un chico golpeó con un hierro sobre un trozo de riel colgado del algarrobo. Se sobresaltó un poco; el riel tanó mucho más fuerte de lo que Shunko esperaba.

(Jorge W. Ábalos, Shunko, Buenos Aires, Losada, 1959, Cap. VI, pp. 64-65)

Así empieza a escribir Shunko: con un maestro que le dice, en quechua, que lo haga como lo hace su papá. Pensando en el almacenero. Con un compañerito que le indica cómo arrancar… Sostenido por la suposición de que ese saber ya está ahí, insabido.

Con estas lecturas, me di cuenta de chiquita de que algunas palabras del hablar de mi casa venían del quechua: anko (calabaza), chirle (acuoso), inti (sol), kipu (nudo), mishi (gato), nana (dolor), ñaupa (antiguo), okhoti (intestino grueso; en Córdoba, al culo se le dice «ocote»), payo (albino), supai (diablo), tata (padre), uahcho (huérfano; en Córdoba, al huérfano se le dice «guacho»), ushuta (ojota), yapa (añadidura). Pero lo que retuve del quechua hasta hoy fue la manera en que los niños juegan a las adivinanzas. El que inicia el juego dice: ¡Imasi mariasima! (¿Qué será? ¿Qué será?) El otro responde: ¿Imah? (¿Qué?) Entonces, el iniciador empieza a dar pistas diciendo primero: Imatah… (Una cosa…) Al releer este pasaje de Shunko, me atravesó una felicidad que ya había sentido:

– Imasi mariasima.

– Imah.

– Imatah khatan overo

carretillan khala paina

uañitu tusca semilla

cunca bota vieja caña.

La traducción que propone el autor en una nota al pie (¡en un libro infantil!) dice:

¿Qué será? Cuero overo,

mandíbula pico de cala,

ojitos semilla de tusca,

cuello como caña de bota vieja

(Ibíd., Cap. XIII, pp. 120-121)

¿Qué es? Es el ualito, la tortuga, uno de esos animales que «llevan la casa encima».

¿De qué está hecha esta felicidad que me atraviesa?

– De recordar cómo descubrí las notas al pie, los susurros del autor.

– De ese jopara del que está hecho el poema. El quechua y «la castilla» conviven en el placer infantil de que las palabras oculten y desoculten.

– De darme cuenta ahora de que en quechua, el que sabe no le ordena al otro adivinar, «¡adivina, adivinador!», sino que se pone junto al otro en posición de no saber: imasi mariasima.

La exclamación que me vino en Córdoba en abril me hizo releer Shunko. Hay ahí una figura del maestro: uno que amaestra, que se sirve de la lengua quechua para hacer entrar a los niños en la cultura «castilla». Y a la vez, redescubro el jopara del que está hecha lalangue en la que soy. ¿Soy en ella? ¿O ella soy?

Créditos de la imagen: fotograma de “Shunko”, L. Murúa (1960)