“Aquella noche yo acababa de ser operada y escribía. Había escrito la noche anterior mientras esperaba entrar en cirugía, y ni bien pude incorporarme seguí escribiendo. Escribía fotos, escribía mi cuerpo, un cuerpo insólitamente presente entonces, como no lo había estado antes. También escribía el miedo, el desconcierto. Indagaba y construía en mi propia escritura una posición.”

***

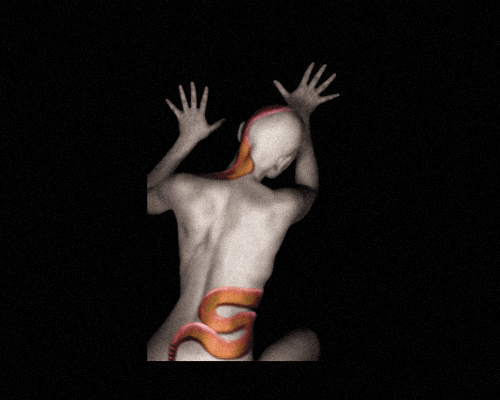

“Un brazo atraviesa el torso en diagonal. Es el derecho que cruza hacia la izquierda por arriba del ombligo tapando el pecho lo que debe ser ocultado. El otro brazo, el izquierdo, extendido hacia afuera dejando al descubierto la ausencia, lo que debe ser revelado. El cuerpo frente a la cámara. De frente, una bofetada realista.” [1]

No siempre la ciencia supo de dónde venía la luz, si de los ojos o de los objetos. Hubo una época muy antigua en que los científicos creyeron que los rayos de luz eran una larga mano que se extendía desde los ojos hasta los objetos. Esta imagen que hoy podría resultarnos más poética que verosímil viene al caso si tenemos en cuenta los dispositivos, procedimientos, y montajes que puso en juego Gabriela Liffschitz para escribir fotos desarrollando una “tecnología de sí» que nos hace conocer este libro de José Assandri. Pero este es apenas un punto de las múltiples aristas que podremos recorrer en este magnífico libro. El autor trabaja con la obra de la artista argentina siguiendo un programa metodológico que distingue 3 espacios: el literario, el del análisis, el de la mirada. Hacerse ver aborda las producciones publicadas por Liffschitz dejándose enseñar por su proceso de transformación subjetiva cuyo efecto se produce al profundizar en prácticas que ya realizaba – escribir y fotografiar – cuando se vio afectada por un cáncer de mama, seguido de una mastectomía y posteriores tratamientos oncológicos. A partir de esta experiencia Liffschitz publica 2 libros de autorretratos y textos, en el año 2000 Recursos humanos y luego, en 2003, Efectos colaterales. Fotografías y textos que testimonian un pasaje, “libros-proceso” pues el segundo reelabora al primero, con deslizamientos de sentido en los títulos, convocando al espectador/lector a una especie de studium de “todas las poses posibles del autorretrato”, del que surge un proceso de subjetivación que nos permite interrogar las relaciones al cuerpo y a la imagen corporal en nuestra cultura. Refiriéndose al espacio de la mirada, en el Prefacio Assandri escribe:

“Ella hizo un uso muy particular de esas fotos, en cierto modo, construyó una “tecnología de sí”, una práctica que le permitió reapropiarse de su cuerpo, o más bien, producir una nueva relación con su cuerpo y su imagen a punto de partida de las consecuencias del cáncer. Claro está, que dicha tecnología no podría considerarse sin tener en cuenta que a la escritura le correspondió un rol clave. Y si al psicoanálisis le cabría la posibilidad de ampliar las líneas de lectura, para que eso sea posible, importa poder darle el lugar que le corresponde a la performance fotográfica y textual. ” (p. 20).

El autor sugiere otros libros que podrían resultar “emparentados» en relación al uso de la fotografía. Por ejemplo, cuando Annie Ernaux era tratada por un cáncer de mama, hizo una trabajo sobre una serie de fotos tomadas al reguero de ropas desperdigadas en los momentos previos al encuentro sexual con su amante.

“Un día, él me dijo: “Solo has tenido un cáncer para escribirlo”. Sentí que, en un sentido, tenía razón, pero, hasta este momento, no había podido decidirme. Solo al empezar a escribir sobre estas fotos he conseguido hacerlo. Como si la escritura de las fotos autorizara la del cáncer. Como si hubiera una relación entre ambas.

En otro sentido, se equivocaba. No espero que la vida me aporte temas sino estructuras desconocidas de escritura. Este pensamiento: “Solo quiero hacer los textos que únicamente yo pueda hacer”, significa unos textos cuya forma misma está condicionada por la realidad de mi vida. Nunca habría podido prever el texto que estamos escribiendo. Ha venido de la vida.” [2]

Si bien no es lo mismo fotografiar un cuerpo desnudo que un cúmulo de ropas despojadas, y aunque éstas no dejen de convocar al cuerpo, podemos preguntarnos. ¿Cuál es la relación entre imagen y escritura? ¿Las imágenes también escriben o son un medio para escribir? El parentesco no disuelve las diferencias entre las propuestas de ambas autoras. Mientras con Ernaux la fotografía es declarada más como una mediación para la escritura, sólo al escribir sobre las fotos puede escribir sobre su cáncer, con Liffschitz la fotografía parece tener otro alcance, hacer otra cosa. Produce un cuerpo, una mirada que puede, ahora, decir, decirse, que conquista un lugar inédito. Para Liffschitz, la fotografía y la escritura advienen los verdaderos efectos colaterales de los tratamientos oncológicos. Con sus palabras, en el “Prólogo” de Efectos colaterales leemos:

«¿Qué era el cuerpo antes? ¿Antes de ser el protagonista de un relato hasta entonces insospechado? No lo sé, no logro recordarlo porque probablemente no lo haya pensado. No hacía falta. Lo que haya sido antes ha quedado ahora por completo desdibujado, o tal vez es que por primera vez se dibujó un cuerpo ahora: después de haber sido intervenido, revisado, releído, constatado, recontextualizado, reinscrito, etc. Ahora tiene el protagónico, digo, se lo ve mucho, como nunca antes había pensado que mi cuerpo podía –era necesario y esperaba– ser visto. […] Ahora era un acto político, ahora era necesario. Descubrí muchas cosas debajo del seno, en el hueco que dejó había mucho. Mucho para pensar y mucho para ver. Iluminar esta nueva instancia del cuerpo, sus excursiones exóticas, creo, es poner en juego otra mirada –poniendo a jugar la mía–. Lo cierto es que ahora mi cuerpo tiene algo para decir. […] Creo que la falta no establece de hecho una ausencia. Por lo menos no es evidente que lo haga. Por lo menos esa es mi experiencia personal.» (p. 266).

El ensayo de José Assandri no se limita a un estudio y articulación con la obra de la artista, sino que permite con ella poner en consideración para la actualidad del psicoanálisis, tanto el estatuto y el alcance de la imagen en lo que tiene de constitutiva de la dimensión imaginaria, como la singularidad del testimonio de una «mutación especular». Por otra parte, en la escritura se revela un equilibrio muy preciso, donde el estilo de lectura se ahorra interpretaciones personales para sostener una clínica de lo escrito.

- Los epígrafes son fragmentos de dos textos de Gabriela Liffschitz, el primero se encuentra en Un final feliz (Relato sobre un análisis) (2009) y el segundo en Recursos humanos (2000) citados por Assandri, en p. 31 y 33, de su libro. Hacerse ver (cuerpo-fotografía-mirada) es una coedición de Escolios, ediciones numeradas (elp, Montevideo) y En el margen Editora, de Argentina. ↑

- Annie Ernaux y Marc Marie, 2018 [2005], El uso de la fotografía, Cabaret Voltaire, p.63. ↑